消失的背影

目光交接的那一瞬间,他飞快地跑开了。

在我仍在恍惚的间隙,他已经从我的视野中消失不见。我呆呆地站在原地思索,像一个有心无力的老者,最后随随便便选了一个足以说服自己的理由来作为安慰:“他只是讨厌陌生人罢了”,但这蹩脚但又真切的自我和解还是让我感到一丝失落。在情绪逐渐席卷身体的每一个细胞的同时,我迈出了自己的步子。

很多天后,当我回想起那个时刻,我发现自己当时其实是微笑着的。这个发现让我紧张不已,甚至感到有些恐慌,因为现在的我实在是没什么理由为此做出任何评价,有关这整件事情的感受都应当随着西北季风一路南下然后消散在我永远也见不到的太平洋洋面上,打心底里,我觉得这样才好。毕竟我从来都没有料想到自己会同他在那样一个时刻相遇,所以我对自己当时所做的一切自然留有辩护的权利,尽管在我跟身边人说起时她们无一不责怪我的愚钝,但我还是因此感到深深的委屈。因为我已经有很久都没见到他了,正因如此,印象中的他已经变得模糊。

“我是真的没认出来,他怎么会那么矮?”我一边擦着鼻子一边小声嘟囔着,是的,自从那天起我就感冒了,而且似乎在变得越来越严重,因而这又成为我憎恶他的一个原因。

“什么?你这都能看错?亏你之前还信誓旦旦地说自己永远也忘不了他?”我听到身边友人嫌弃的话语。

“我有必要骗你吗?你看我都成这样了,我还有什么为他维护的理由?”说着我又迅速抽出一张纸来放在鼻子上。

“得了,得了。既然如此,那你还想着他干什么?还不如赶快养病。”她还是一如既往地没好气,“你也不想想?就你这连自己都照顾不好还想打肿脸充胖子照顾别人?”虽然嘴上这么说,但她还是递给我另一包纸。

听到她的话,我张了张嘴却还是想不到有什么可以拿来反驳的话,可能是感冒在某种程度上已经裹挟了我的脑细胞使它们变得飘忽不定了吧。

确实,在这件事情上我显得极为奇怪,在之前的任何情况下我都不至于像那天一样,这种事后的神经过敏更证实了这一点。现在想想,他的每次到来都是那样毫无征兆,而他的身影也总是不由分说地将我的全部注意力侵夺,每当这时,我就像被噬魂怪摄住了一样,放下所有手头的事情,然后木然地盯着他所在的方向出神,后来发现这一点的我对此感到苦恼不已。

印象中的他总是在不断地向前奔跑着,有的时候是骑着自行车,他喜欢弓起自己的脊背抽车,虽然这动作由他去做显得特别不伦不类,但印象中他还是会装作十分娴熟的样子,让迎面而来的风将自己的衣襟向空中扬起,似乎这么做能够让他感受到自由。我从来也没有上前询问过他行为背后的意义,只是默默地站在一旁,如同我一开始说的,面带微笑。

他大概离我远去已经有了将近大半年的光景,其实说来也并没有很久,但是正如我在上一篇胡说八道的文章最后提到的那样——信息时代的时间被拓宽得很长很长,似乎不是人们在变得逐渐健忘,而只是因为接收到的东西太过繁杂和丰富以至于仅仅一周就似乎已经过了很久很久,在这种逻辑下,大半年间所经历的事情(或说密度)可以说已经是过往的好几倍了。正因如此,我的遗忘应当得到所有人的理解。当然,这只是我的一厢情愿,因为在我这里实际上已经开始试图用谎言加以麻痹。

我是在什么时候变得越发死气沉沉老气横秋的?这对我而言实在难以回答,因为自身的转变在自己这里往往得不到及时的反馈,所以在我回过神来的时候我就已经成为现在这样的自己了,这种事总是让我觉得难过不已。虽然回答不上来这个问题,但是我得承认自己目前确实处在这样一种境遇中,由此出发我大概可以做一个合理的推断:正是由于我已经接受了现在的自己所以我才会忘记他远行的时间进而忘记他的确切的模样,毕竟,那么多次的相遇,他留给我的总是那清瘦的背影。

其实我又没觉得自己有什么变化,比如前两天面试的时候还是会紧张的说不囫囵话,即便面前坐着的仅仅是比自己年少一些的学妹学弟。可能正是因为这个原因,当我的父母一再撺掇我去报考教师资格证的时候我才会那样斩钉截铁地加以拒绝。每当清晨在水房洗漱的时候,我望着锈迹斑斑的镜面中那一事无成却又不复美好时光的自己总是会下意识地叹气,到后来我索性就直接背对镜子,像曾经的他一样,留给镜子我依旧清瘦的背影,这样做之后,我感到一丝麻醉自我的快意。我的人生总是与别人在某些地方阴差阳错地相反,譬如在别人开始下劲拼搏的时候我刚好从疲倦中松懈下来,譬如在别人惬意人生的时候我却早早开始挑灯夜战的苦旅,从这种奇特的现象中我感受到那个已经被用烂的词汇——荒谬——的力量。其实仔细想一想的话,那些被称之刻苦的时刻好像是有着什么事情在前面引领,在思考中,我的疑惑似乎已经得到了一个恰如其分的回答,是他。

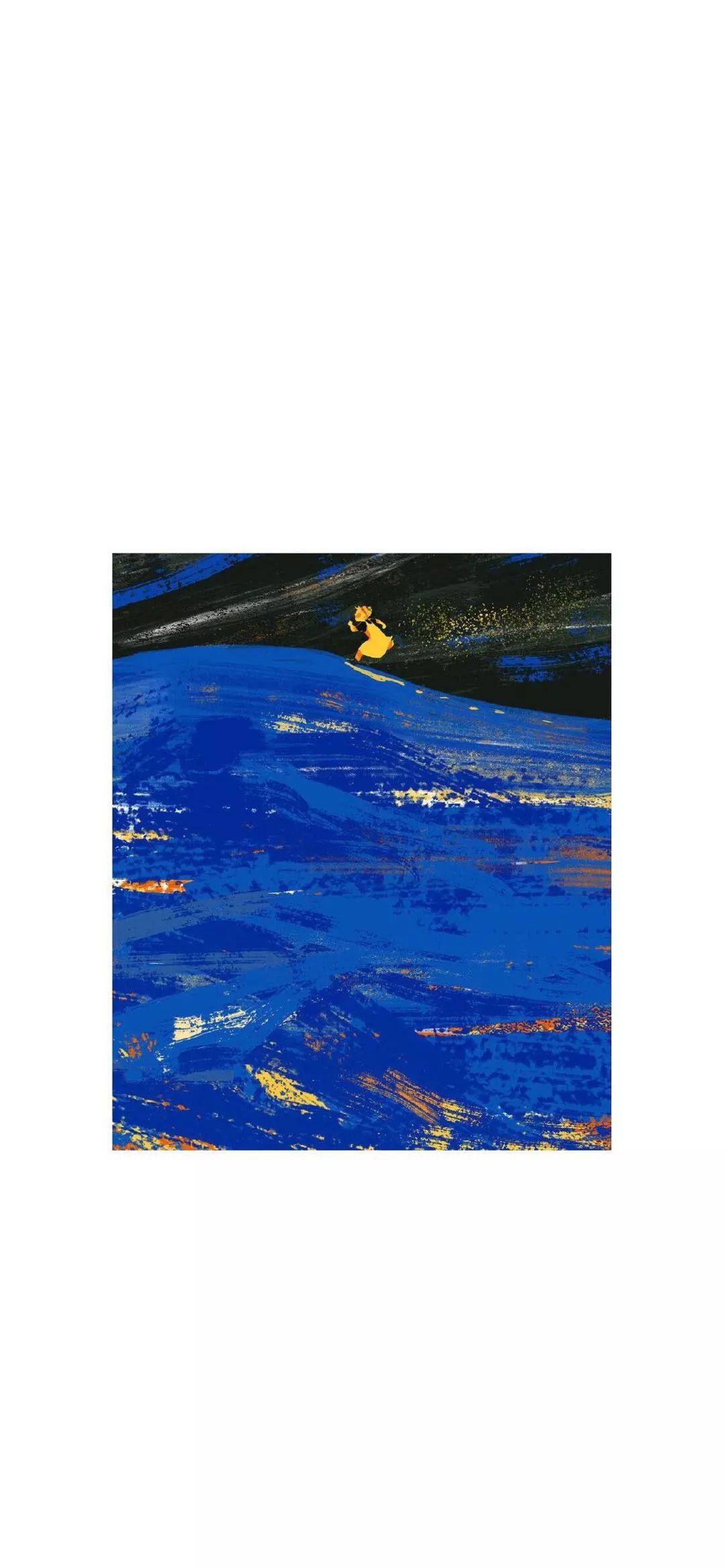

他总是在黄昏将尽的时刻出现,在最后的霞光的映衬下不断向前奔跑,看着他羸弱的身躯我总觉得总有一天他会因为这样快速的奔跑而咳出血来,在后来的时间里我才明白自己其实已经学会了心疼那个我永远也追逐不上的背影。为什么追逐不上?因为他总是狡猾地站在马路的对面,在我面前的路灯转绿为红的时刻开始加速离去,我觉得他的父亲一定对他疏于管教,这种作弊的行为曾经一度让我感到不齿。当我经过焦急的等候冲过马路的时候,他却已经隐没在最后的天光里,那样的时刻总是让我觉得难以忍受。

那是我到目前为止最后一次见到他,他扭过头来看了我一眼,那时我正在乘坐上升的到地面的扶梯,他的身影很快被涌入涌出的人潮所淹没,但我最终站到出站口向他刚刚所在的方向望去,他已经拐入了一个狭小的胡同。不知道为什么,这一次,我放弃了曾经热衷猫鼠游戏,我呆呆地站在那个站口遥望天穹,那是秋日常见的交织色调,在华灯的映衬下它显得平凡不已,可我却难以收回我散逸的神思,直到一阵冷风吹过,给我留下了一个巨大的喷嚏。就这样,我与自己一度所期待的真相失之交臂。我所认识的人里没有一个能够理解我当时的举动,其中包括后来不断回想起那一天的我自己。

因为自责实在太过痛苦,所以我把自己的行为交给弗洛伊德老爷子。很快,我开始对外声称那天的我是被潜意识所截获了,我的“本我”并不想让“自我”发现事情的真相,这说到底还是保障的压抑机制在起作用。其实我知道,我的这一套说辞可笑无比,但我就是试图强迫自己去相信,因为我打心底里不愿意面对那个已经完全失去前行动力的自己。在那之后的一天晚上,我试图告诉自己“你这是在逃避”,但却得不到回声。我知道自己已经开始不断地坠入颓丧的深渊,当我失去了开题的动力时这已经明晰得不能再明晰。我开始装作惜时如金,装作不断地阅读文献,装作自己在学习课本,装作自己在为未来做准备而读作品,但我知道我是在“装作”,这一切行为不过是为了挽回那个离我而去的背影,然而一切不过是徒劳。谁也说不准他下一次出现在我眼前是会在什么时刻,谁也说不清楚我到底会不会再见到他迎着落日奔跑的模样,谁也说不清楚,谁也说不清······

在失去他之后我才知悉那种痛苦感,这种刻骨铭心让我隐隐约约意识到他与我之间的关系,但我不敢承认,一如我不敢追上去拉住他修长纤细的手指一样,我失去了这样做的勇气。我试图在不断穿行过人群的时候抓住一丝久违的快意,企图以此缓解失望所带来的哀伤,但是每当我第一个达到站台或者出口望见的确实惯常的街景时,我却发现自己的自以为是所迎来的不过是如期而至的失落而已。

“你不能这样下去了。”友人拍了拍咳嗽不止的我,收起了她刚刚显露出的刻薄。

“那我又有什么选择呢?”在发出一阵可怕的咳嗽声后,我缓了缓苦笑道。

“就这样继续浑浑噩噩吗?你自己也知道,这毫无意义。”

我没再接话。

我们并排走在昏暗的路灯下,路灯的灯泡基本上碎散得七零八落,只有一个还在不稳定的电流下挣扎着闪烁,想恪尽职守地完成它最后的使命。我们一路无言,在寒风吹过的时候都下意识搓了搓手。忽然,她开始奔跑起来,脚上的拖鞋打在地上发出啪嗒啪嗒的声响,“喂!你发什么疯?”我疑惑不解地喊出了声,鼻音浓重到我不愿意再说任何一句话。她没有停下来,我只好加快脚步跟上她。开始奔跑的时候我听到书包里哐当作响的声音,那是水瓶碰撞笔盒发出的闷声,渐渐地我感到嗓子被寒冷划破的刺痛感,但我却说不出话来,只是跟着她向学校跑去。

她没有回过头来,但我听到她所发出的沉重呼吸。她就那样跑进了校门。我在快到门口的时候停了下来,在那片光亮背后似乎有些什么在那里等待,我看到她的身影已经穿过那条狭窄的回廊,面对警卫的目光我知道自己不能够在门口踟蹰不前,携带着逐渐清晰的疼痛,我走向前去。

出乎我意料的是,在那片光亮背后,我看到了他,但不出我意料的是,我还是看不清他的模样,确切地说,我感觉到站在那里的就是他。我惊讶地不知道说什么好,在神情慌乱中用气喘吁吁来掩饰我内心情绪的变动,但我知道,我当时的表情已经在街灯的映照下在他的面前展露无遗。他没有说话,一如我所料想的那样,从他的双眸中我能看出他对我的一切已经了如指掌,我们就这样相顾无言地分别站在漆黑和微光里,任凭吹过的寒风搅乱我们的头发,我听到衣兜里滴答作响的手机铃声,但我没有掏出它,我知道自己是害怕,害怕就在低下头的那一瞬间,面前的人就会再一次消失不见。

大概两分钟的静默后,他转身走去,留给我那难以忘却的背影,可是我还是没有跟上去,下意识让我留驻原地。在下一个瞬间,他开始跑起来,就像他曾经做的那样。这一次,我终于迈开脚步追了上去,那狭窄又短促的通道在这个时刻显得无比漫长。在最后的路灯下他回过头来,我站立在通道的中央,望向那个熟悉的身影,那一刻,我终于看清了他的模样。他像是在等待些什么一样,一脸好奇地看着我,我愣了一下终于意识到自己应该做的事情。

终于,我一如既往地,脸上露出了微笑,当他看到我的笑容时我也看到了他的笑容,那笑容我其实很熟悉,在我回想的时刻又有一阵寒风吹过,一片仍旧鲜绿的阔叶随着呼啸的声音落在我们中间,当我的回过神来却发现他已经不在那里了。

我捡起那片叶子,笑着摇了摇头,将它丢入一旁的垃圾箱里,然后在黑暗中掏出了手机······