A CONVERSATION TO BE CONFIRMED 2

N:看着窗外的夜色,难过突然涌上心头。月亮太明亮了,照出周围正在围拢的云。

L:是的。回家路上,那月亮确实令人无法不将目光注视到它的身上。

N:它太亮了,越看越让人觉得难过。

L:嗯。

N:或许并不是它的原因,我只是不知道为什么会如此难过。

L:你看到了他,是吗?

N:是的。

L:但你没有像往常一样前去找他。

N:我没有办法这样做。

L:可这一切并不由你控制,尽管你知道你应该停下。

N:只是我也知道,甚至无法不去想,选择停下这件事本身就意味着自己根本无法停下。这么多年了,我一次也没有成功从这个怪圈中逃逸。还是那样,毫无长进。

L:为什么呢?是因为他告诉了你他还是不喜欢你写的那些文字吗?是因此你觉得他其实不能真的理解你吗?

N:我不知道。我不知道为什么要如此看重他的观点,这并不正常,也不是我应该有的样子。

L:当你开始患得患失的时候,你知道的,每当这样的时刻来临,总是意味着这一切终将走向你自己最熟悉的毁亡。而且你明明能够看到很多,却总还是习惯性地视而不见,例如他对你很多话语的刻意回避和佯装的油滑。

N:……

L:你的沉默看似是不愿承认,其实只是另一种意义上的承认。

N:或许还有伊舍伍德的原因吧。我读到他与海因茨的分离,那些翩跹飞舞的思绪扰动着我自己的神经,由此牵绕出一圈又一圈更难以抿除的涟漪。该死的,阅读将该想起的和不该想起的全都搅到了一起。

L:你只是在想,为什么现在的你没有属于自己的那个海因茨,或者说你在想自己为什么把他弄丢了。

N:我不知道。我甚至不知道自己一次又一次想起他的时候,究竟是在想他本人,还是只是在想那些有人陪伴的日子。

L:其实没有什么差别。

N:不,是有的。或者说我自己以为是有的,正是因为这个,他问我为什么喜欢他的时候我才会如此支支吾吾难以表述。

L:这么看来,他所谓的“从来都不是爱”,其实在你这里也没有什么区别。因为在某种程度上,你爱的似乎并不是他这个人,而只是你跟他在一起时候的那种感觉。对你而言,这意味着并不是就非他莫属,或许换了另一个有着符合你自己喜好的外形的人也是一样的。因为你不止一次说过,你压根不奢望他能理解你,不是吗?

N:可能我确实只是怀念他在我身边的那种感觉,即便根本不是真正意义上、现实意义上的在我身边。或者说,我所怀念的其实是不用想那么多就能够将自己的一切交付给对方的那种感觉。

L:但这并不全都是爱,甚至你所谓的把自己交付这一行为,对对方而言,很多时候可能已经演化为一种过分沉重的负担。

N:原本我从来没想过这一点,分开之后,从沉痛中逐渐恢复的那些日子里,这一想法变得越发难以遏制。

L:你开始无法容忍自己的转身离去其实是没有充分考虑到对方感受的,你觉得你付出的还不够多,甚至你想试着去挽回他,尽管你知道这一切都不可能实现,甚至你无法说服自己,自己真的也有很多问题。你只能通过逃避和自我麻醉,把问题全都推给对方,否则你就无法让自己本就支离破碎的生活继续维系下去。但你还是会觉得自己的良心在每次想起这件事的时候都会有隐痛。

N:我无法不这样想。在我真正脱离现在的处境,进入到下一段关系之前,或许这种想法将一直存在。说到底,我在想他的时候其实是在怀念,他在的时候,我可以不想那么多就把自己完全交付给他。

N:有的时候我觉得我需要这样做才能让自己从那些情绪中摆脱出来。只有面对他的时候我能够无所畏怯地将自己全部脆弱的一面展露出来。我可以寻求他的爱意和关心,当然也会施以自己的爱和关心。这种互相存在的一唱一和,让我意识到自己与他是在一起的,即便我们相隔千里。

L:所以你这么认可爱意是需要言说的,因为在表达对他的爱的时候你从不吝啬自己的语言。尽管绝大多数时候你只是一遍又一遍地重复着你爱他,你想念他,但你还是希望他知道你在说出这些话语的时候是真的在这么想的。

N:只是我越来越不能确定他是否还能意识到我所说出的每一句话都是这样真挚的。到最后我甚至开始怀疑他是否真的在意我的任何类似的表述。只是我太习惯将自己的这些感受压抑起来了,我一遍又一遍告诉自己不要这么去想,但实际上一点也阻挡不了这些想法在我脑海中乱窜。

L:但是现在你知道了。

N:即便如此,我也还是不知道自己是否能够吸取教训。

L:我可以理解。

N:前天我打开原来的电脑。登上微信的时候,他的聊天框还在置顶的位置,甚至备注也还是原来的样子。曾经,他一次又一次让我截图给他看我给他的备注,他从来都不喜欢我给他设置的备注,但是我却一直都没有改过。自从三年前我第一次在他的目送中离开北京的时候开始,这个备注只有小修小补,主体结构却从未变过。

N:看到这一切,有那么一瞬间我感觉他其实还在那里,只是我不小心把他弄丢了。可是,当我把鼠标放在聊天框上,轻轻点击一下的时候,那些尘封已久的聊天记录在闪烁了一秒之后便随着整个聊天框一起消失不见了。它们消失得无影无踪,似乎从来就不存在过。

N:我愣了很久,失神地望着刚刚鼠标点击过的地方,才终于意识到,自己又一次失去了他。

N:其实每一次都是这样,他存在于我生活中的每一个角落。每当我以为自己终于完全将他以往的时候他都会狡黠地从不知名的角落蹦出来,然后再迅速溜走,似乎是一次又一次向我宣告,我完全失去了他,再也不可能将他寻回。但是我却无法,无法动手抹除关于他的任何东西。这样的情况出现了几次之后,我才发现自己每次与他不期而遇都还是会不自觉地微笑起来。

L:他会不时出现在你不同设备的时间线里,在你们曾经一起聊过的所有作品中都留下印记。如你所言,你的确无法抹去他。昨天你不还是在认真考虑要不要将他送你的暖水壶拿到工作的地方吗?

N:是的。可每一个类似的时刻都还是以凄然告终。它们无一例外地提醒着你:他不在了。而你只能站在原地接受这个现实。

L:但你也说了他并不是真的不在了,他在你的生活中留下了种种印记。

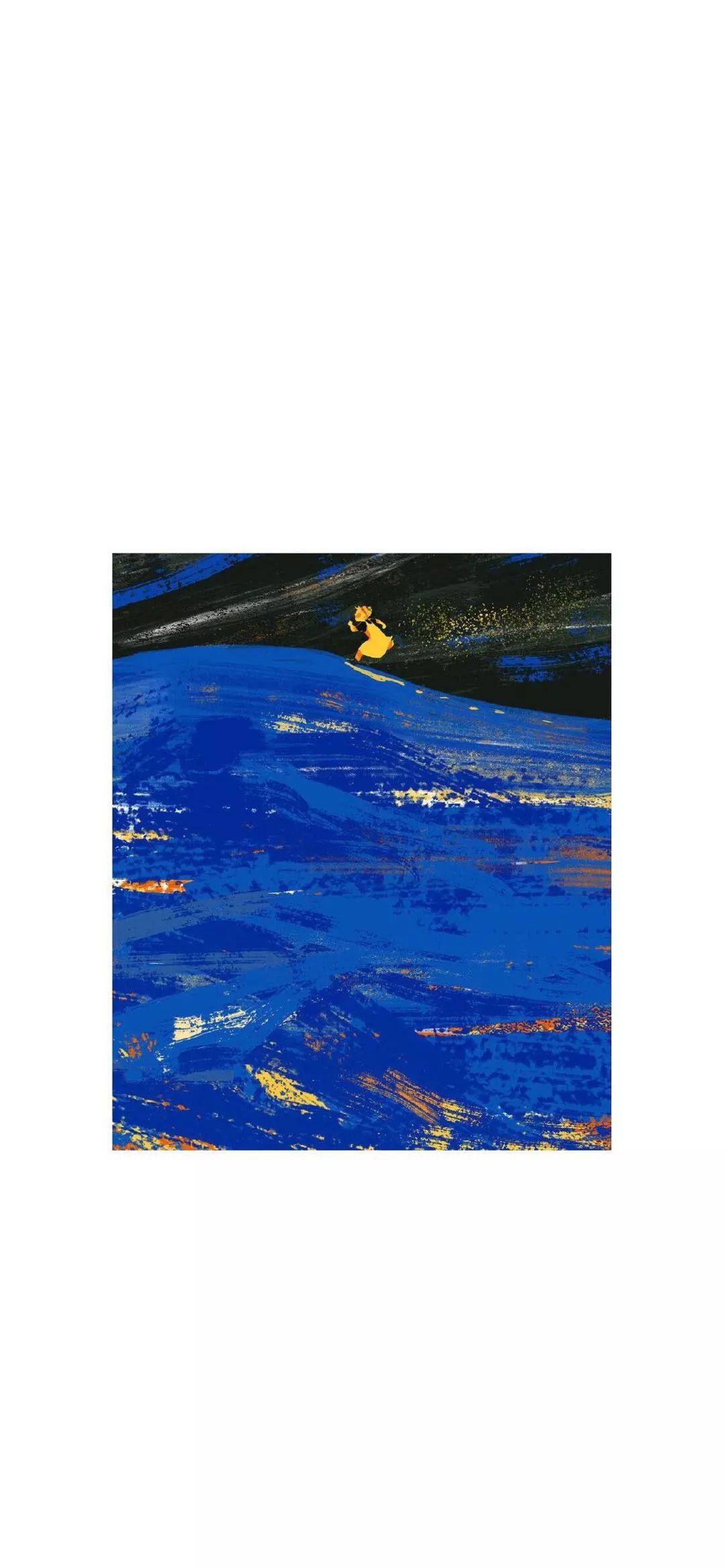

N:但他确实不在了。他不在了。说实话,我从来没有像今天这样真切地感觉到自己是如此需要他,即便只是一个幻影。我需要通过表达爱来锚定自己,但我却清晰地知道他曾经住的那些地方不是我们的家,我们仍旧只能漂泊。我的无根性似乎只能通过这种不无畸形的爱恋来获得某种程度上的补全。

L:你通过攥紧对方,将对方视作稳固自己根基的锚,可这岂不是强人所难,更没有考虑到对方是否同样需要你为他提供某种确定性和稳固感?

N:在离开他之后我逐渐意识到了这一点。只是,我仍然无法确定自己在认识到这一点的基础上就能通过某种行动来让自己最终稳固下来,即是说让自己能够成为一个稳定者同样需要的稳定者。

L:你已经形成了这样的思维方式,我想任何劝告都于事无补,至少也是治标不治本,这也是我所观察到的事实。

N:是的,尽管我讨厌别人这么说,但这确实并不是自信的表现。

L:但这个你没能见到的他却告诉过你没有必要过度将自己尺寸于与此相近的概念范畴之中。

N:我会觉得有些厌恶。但是我无法脱离世俗的目光而存在,甚至我必须接受他们尺规才能在这个世界上生存下去。我自然会感到悲哀,但我仍然无能为力。

L:所以在他告诉你这个世界对你太苛刻的时候你才会觉得自己找到了一个关心自己的人?并因此再度陷入不切实际的幻想?至少你确实思考过那些可能存在的阻碍和自己突破它们的可能。

N:但显然我无法保证,其实这些时候我会宁肯自己还是当年那个什么也不懂的笨蛋白痴,至少在那种情况下我可以心无旁骛地将自己撞个粉碎然后再一点点把自己拼凑整全。可我现在已经失去了当年那种愚昧的魄力了。

L:其实你并没有自己想的或者说写的那样,变了那么多,在更多时候你还是一如既往地蠢笨呆滞,缺少机锋。可是你有没有想过,即便自己再怎样怀念和对未来患得患失,一起还是不会按照你所期待的进行?你回不去也不可能穿梭到未来,更重要的是,你或许把当下忘得一干二净。

N:但是我无法不怀疑当下,也无法为当下赋予某种意义。或许是因为我知道自己不太可能做一个世俗意义上的“普通人”,更确切地说是不甘于此,但却又无力为之。重回现实之后,会意识到这种根深蒂固的匮乏已经让自己无法想象另外一种生活,因为对这种生活的追求在很大程度上会颠覆掉自己所坚定的许多东西,而我却很难说自己真的做好了准备。正是这种现实,而不是所谓其他的种种纸面数据,让我意识到一种难以逾越的区隔。在这里,他们和我们的分野不再是中性的或者学理意义上的,而是关涉直接的现实,透过冰冷的言说,所获得的是一种由区别带来的轻蔑和被轻蔑,尽管很多时候双方根本没有意识到这种东西其实存在着。

L:有些迷糊了。

N:其实我也不是很清楚自己的意思,或许想表达的只是由这种常态隐身的“区隔”带来的悲观感觉吧。

L:还伴随着那种格格不入的感觉:找不到归属地的感觉。

N:是的,这也是我习惯将自己交付给他人的原因,因为自己本身就是无依的、悬浮着的,所以只能以这种近乎无望的方式从他者那里寻求某种依凭和稳固性。这种飘摇感不仅仅是现实生活中客观存在着的,更是精神上长期难以摆脱的状态,我想,正是后者使得这种畸形得以苟延残喘,无论何种方式都难以撼动。

L:但这些他是不能理解的对吧。

N;无论哪个他都是这样。

L:唉。

N:“我是怎么熬过这段时间的?这很难说。对于那些和我处境相似的人,我强烈推荐手淫。明智而审慎地操作,几乎可以完全使你的感觉迟钝。只是如果次数太多,你会觉得比以往任何时候都更悲惨。

起初我根本不想海因茨,或尽量不去想。我感觉自己就像一栋房子,其中最大的那个房间被锁了起来。然后,我小心翼翼地允许自己小剂量地想他—每次五分钟。接着我大哭一场,感觉好多了。但是,当你事先知道哭管用时,就很难哭出来。

最痛苦的是回忆他和动物在一起的样子。我想到他抚摸一只兔子,给一只刚破壳的小鸡喝第一口水,和泰迪一起玩耍。这是最心痛的。吃饭的时候我也想起他,想知道他正在吃什么。想到他被锁在一间石屋里,真是太恐怖、太不自然了。不知何故,我似乎看见他打扮得很潇洒,穿着他最好的西装,坐在他又硬又窄的床铺边,呆呆地盯着鞋子。我不去想象他坐立不安,在牢房里踱来踱去,或者用拳头敲门。他会像对待我们的离别一样,把这一切都看作是宿命。

与此同时,我独自坐在杜瓦隆酒店一间漂亮的卧室里,听着楼下院子里不停播放的无线电,心想:现在我必须振作起来了。我必须工作。”

N:我想工作对我而言并没有太大的作用,又或者说我只是误解了工作的含义。

L:我想是后者。

N;我想可能也是这样。

……

后来这场谈话在不停的书摘和回应中走向结束。更真实的情况只是,我写不下去了,又不知道该如何结尾。

陀爷说写作当代的写作过于涣漫,令人难以反驳。