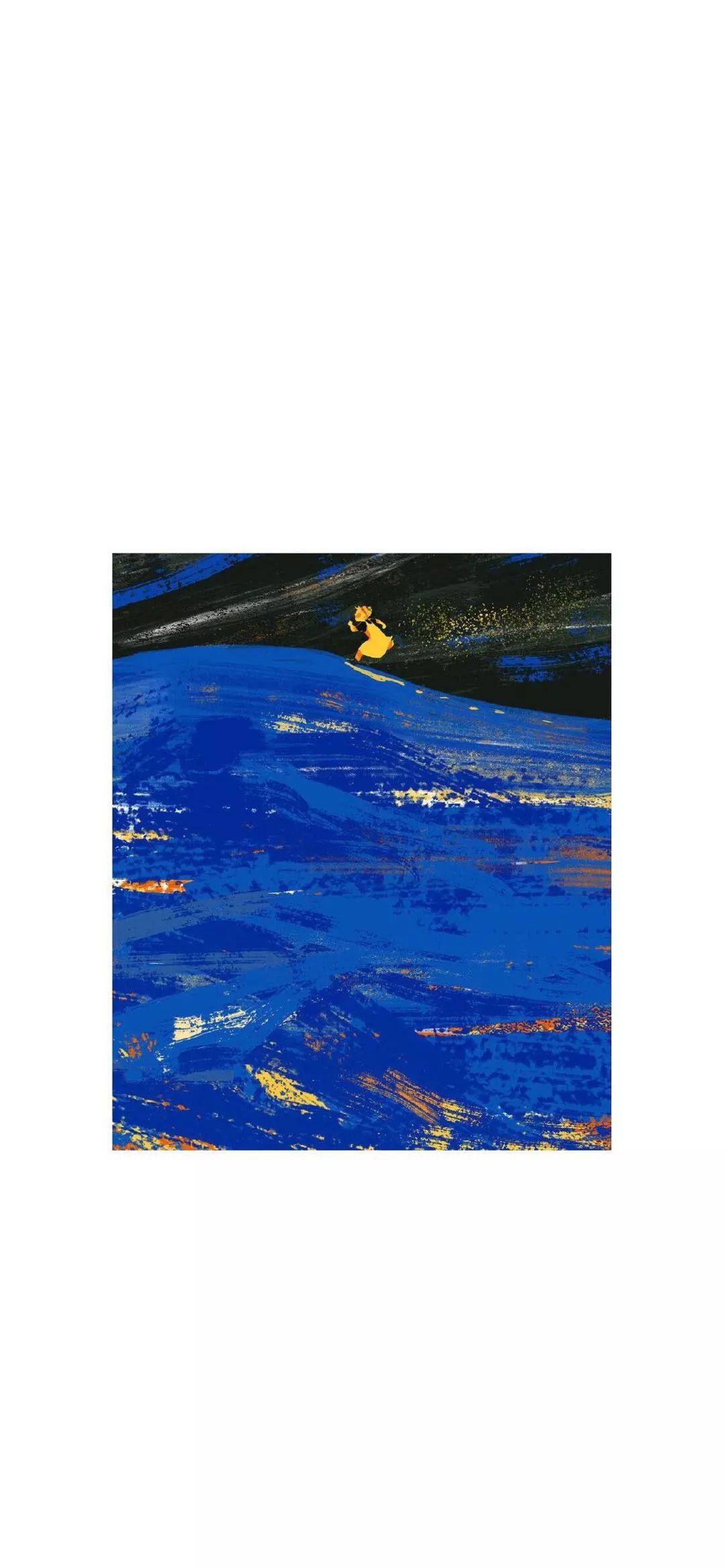

雨与死亡

01

一觉醒来,雨不再下。存留的风一推一送地操控着合拢的窗帘,留下惨白阴翳的光,在将睁未睁的眼前闪烁。穿堂风和夜雨、可乐在阳台上时不时玩猫砂盆和玩具弄出的声响、粘着在身上的空调被,搅扰着疲惫而又紧张的神经。睡前没有吃药,或许如以往吃下镇静药物,昨夜尚能陷入沉眠。

拉开窗帘的时候看到对面小区里已经有人骑电动车出门了,但雨似乎还有些意犹未尽。看着穿紫色雨衣的人骑车隐没在视线之外,那种感觉难以言说。

到阳台撤下挡板,可乐眯缝着眼缩在整理箱落成的最高处,没有动的意向。一边挖猫粮,一边看向楼下的地下道,水位已经下降了不少,但仍旧浸满了整个涵洞。路口处几个人撑着伞向里面张望,跟昨天消防队来的时候一样,似乎那汪深达四米的污水对他们有着难以言说的魔力。还好,可乐还保持着旺盛的食欲。

网络对感官的延伸让自己再次感到天灾的可怖。雨水倾注而下,漫灌全城,社交软件上一条接一条的自救、求救讯息,让坐在家中一边啃面包片一边查看信息的我多少有些恍惚。想来,上次出门还是一周多前,也是阴云密布的燥热天气,大中午排队打疫苗,社区卫生所人头熙攘,刚刚开始下午的接种,已经排起长队,那时对从北京回来后第一次出门的我而言,心中感到的也是恍惚,仿佛自己不属于那个空间,站在那里的自己的只是一具可有可无的躯壳。

居家两年,在某种意义上,我成了一个对时间感到无所谓的人。不再渴求夏天,不再厌恶秋冬,时序的轮转对我而言除了昼夜长短的变化之外,都变得无所谓。或许是觉得生活不会因此变好,亦不会因此变得更差。疫情期间,除了最初关注了一下具体的状况,跟大佬、白羽她们感慨并批判了下时事之外便陷入沉寂。当时多少觉得,自己不出门,世界对自己的影响便不会很明显地显现,便可以在自我麻醉之中荒唐度日。所以每日看看书、玩玩游戏就这么过去了。最后,疫情于我就成为难以返校的牢骚、自我沉沦的悔恨、堕落的不甘还有与日俱增的空壳数字。再后来,数字也消失在了眼前,一切似乎都在恢复,武汉解封、居家隔离不再成为日常,唯一在此之外的似乎就只有自己那份难以抑制的下坠惯性。消沉的人连生活也是浑浑噩噩的,除了将自己封锁在屋子里之外也不知道能怎么对待这个对自己而言没有丝毫希望的世界。

令人难过的是,直到现在我依旧这么认为。

经过三个多月的工作,我彻底打消了上班的念头,除了能够赚取数值不等的金钱之外,工作对我而言就是行尸走肉般不断自杀,毫无意义地重复、毫无意义地欺骗、毫无意义地伤害自我、毫无意义地浪费时间。难道说用每日心理和身体的痛苦来换取购物、氪金时转瞬即逝的欢乐就足够了吗?可能是我过于贪婪了。说到底,现在我所能选择甚至很多不能选择的工作就只是以一个冠冕堂皇的托辞填补别人难填的欲壑。什么理想、崇高,在这个荒诞无稽的时代都不过是一种虚妄,是对惨白无力托辞的某种装饰罢了。美好未来只能是少不经事时人的梦,是那些本处高位、本有资本的后辈继承者所能具有的希冀而已。妄图升学的目的,不过是为了躲避这些虚饰,然后用一种更加冠冕堂皇的新的虚饰来麻醉自我,但是这也只是妄图,身为失败者也就只能想想,然后继续用一种在别人看来可笑至极的姿态挣扎。

02

雨下了两日,我在客厅的沙发上躺了两天。除了窗外时有时无的雨声、故障了的电扇声、可乐满屋跑酷弄出的噪音之外,世界对我而言几近沉寂。我完全不关心雨是什么样的,相比之下它并不比眼前永远记不住的单词和永远做不对的选择题更重要。直到昨天上午,记不清是第几次去收拾可乐玩喝水碗弄洒的水时,偶然看到水已经漫溢出来的涵洞,才发觉雨是越来越大了。

天很暗,我陷在沙发里看着手上那块有些刺眼的屏幕,有一瞬间觉得世界如果能就这么一直持续下去好了,即便在码字的现在,已经知道了这场天灾的恐怖的我仍旧难以抑制这种想法。是啊,如果一切都能停留在那个阴暗的瞬间,一直持续下去就好了。

雨潲进热水器的管道里,噼啪作响,意识到的时候才发现厨房的窗沿已经被落雨打湿了。雷鸣不时从远方传来,可乐依旧胆小,听见雷声四脚并跳,向屋内躲去。孩童奔逐的跺脚声、尖叫声还有开窗观望咒骂的声音逐渐多起来。我开始觉得烦躁,再也看不进去背不动的破单词,呵斥上蹿下跳的猫。父亲的电话在那时打来,鲜见地,他小声再三叮嘱我不要出门,说是门口地下道已经有两人遇难。父亲在社区巡防办工作,所获消息当是准确。走到阳台再望一眼积水已与两端路齐平的地下道,畏惧感才终于涌上心头。

水与死亡对我而言都过于遥远。二者相加在印象中也只有每年夏季重复不断的地方台新闻对溺水儿童的报道。一直以来,死亡对我而言与其说是一种状态、感受、现实,不如说仅仅是一个能指。因此我常跟身边的人说自己向往它,但实际却并不很充分地理解它。文学影视作品中常常塑造一种不畏惧且直面死亡者,现在想来,这种态度是否真的存在仍值得探讨,或许对死亡的畏惧便是那种植根于人类潜意识之中的一种最朴素的情感,换言之它是本能,不畏死亡者所谓”不畏”可能更多是理性精神层面的,其形成因素或说成立原因很可能需要基于一种提前的预备——这种预备有事是长期存在的自觉的意识亦或是一种提前顿悟的知觉,前者如日本剖腹的武士后者如默尔索。难以想象一个人能够完全坦然面对突如其来的死亡,至少在我的阅读范围之中尚未能遇到。这或许还涉及到自杀与他杀概念的辨析,但这已是我难以把握的。可能正是在这种意义上,我之经常所谓的意欲死亡便不成为对死者的某种不尊重。

大雨如幕时我站在窗边试图分清雨丝与雾气,但实际上真正遮掩视线的只有雨丝,仅凭浑浊的雨丝便足以将能见度压缩在数十米内,生于内陆的我也确实未曾见识过如此阵仗。对自然灾害的畏惧透过原始人类生存的时代,寄寓于洪水神话传说之中至今仍旧刻印在我们的骨髓里。我已经忘记了那个时刻我在思考些什么,或许我只是想看看雨而已。一直以来,我都期待雨日,确实如王德威所述,雨日在某种意义上象征着时间的暂停,或许我去年在一篇文章里说过这句话,但我只能再重复一遍。雨日能够赋予我的正是我所希望的暂停,这样在雨日所做的一切似乎都能够被原谅,便不再负疚,具有短暂的欢愉。或许这才是我希望这场雨不会停歇的原因吧,说到底我还是一个自私的人,一个虚伪的人。

03

雨止,原本溢满整个桥洞的深水渐渐下降,随后中午气温升高、太阳暂时出现,来势汹汹的暴雨便也消失在了人们视线之中,甚至不留一丝痕迹。

下楼储备食品和饮用水时,小区居民三两相聚谈笑风生,更多的是在商店你来我往穿梭抢购,尽快拿取足以充饥的商品,熟练打开支付软件听到收款广播便相视一笑拎着大包小包回家。有了这些生命便足以高枕无忧,生活也将继续残喘下去。

近在眼前的积水在这份遍布”人气”的喧嚣闹嚷之中悄然遁形,随着清洁车放出的乐音,粉饰着一切,似乎那场暴雨从来不曾存在。可能再过去几天,这场雨会成为各种唬人传说、值得夸耀的背景,成为一场心有余悸的噩梦,成为生活中值得被叙述的经历,成为一次与自己有着似有若无关联的”故”事,成为一场值得褒奖的宣传纪录、一份用以自矜的崇高动人的”颂歌”。在一切未亲历者眼中,一切可能不过是一次虚拟的、稍显泛滥的共情,一次能够继续标榜自己仍属于顺从理性的大写的”人”的经历,一份充实自己在舆论场中地位的资本。如果我现在写下那句”但那些”,这些文字便会成为《鼠疫》最后里厄医生所写的那份记录的翻版,可我又能怎么样呢?

痕迹就这样消除了,明天仍旧是一个稀疏平常的明天,人们仍将继续他们或有意义或无意义的、或优越或操蛋的生活。谁也不会知道逝去者有着怎样的人生,不知道他们的离世会带给相关者怎样的痛苦。是的,我们在灾难中帮助彼此,我们见义勇为,这令人心生暖意,让人第无数次感受到世间还是好人多,人间自有真情。然后我们转头回到自己的里,把那些一时涌上心头的情绪遗忘,把2021年7月20日发生在郑州的这场大雨遗忘,直到以后未知的某个相似的时间点,再度唤醒尘封已久的记忆,在舆论场中怀念,如此循环往复。

去年做研究的时候看过一篇断裂一代作者的小说,讲的也是瓢泼大雨带来的洪灾,不过他所建构的故事发生在动物园里,这么看来,谣言为何如此而生便也能多少有些眉目了。当时的我并不能理解那篇小说,现在在回过头来想想,多少能理解作者为何偏要煞费苦心建构出这么一个情境。大抵只有在这种情境下人性才能暴露无遗,隐喻与象征性方能天衣无缝吧。

我不能理解为什么人们要去围观那汪死水,站得远远的,几个人一团窃窃私语,我不能理解为什么从一开始便要站过去,直到如今还有人要站过去,我不想说什么鲁迅所谓的看杀人的劣根性至今仍存,那未免太夸大了,我只是多少感到有些悲哀,上述这一切对于那些真正称得上”经历”这场灾难的人们而言怎可能是轻描淡写的言说和文字,我为自己只能无力地感到共情而悲哀,为自己只能用这种残破不全的文字来言说而感到悲哀。