Untitled 11

01

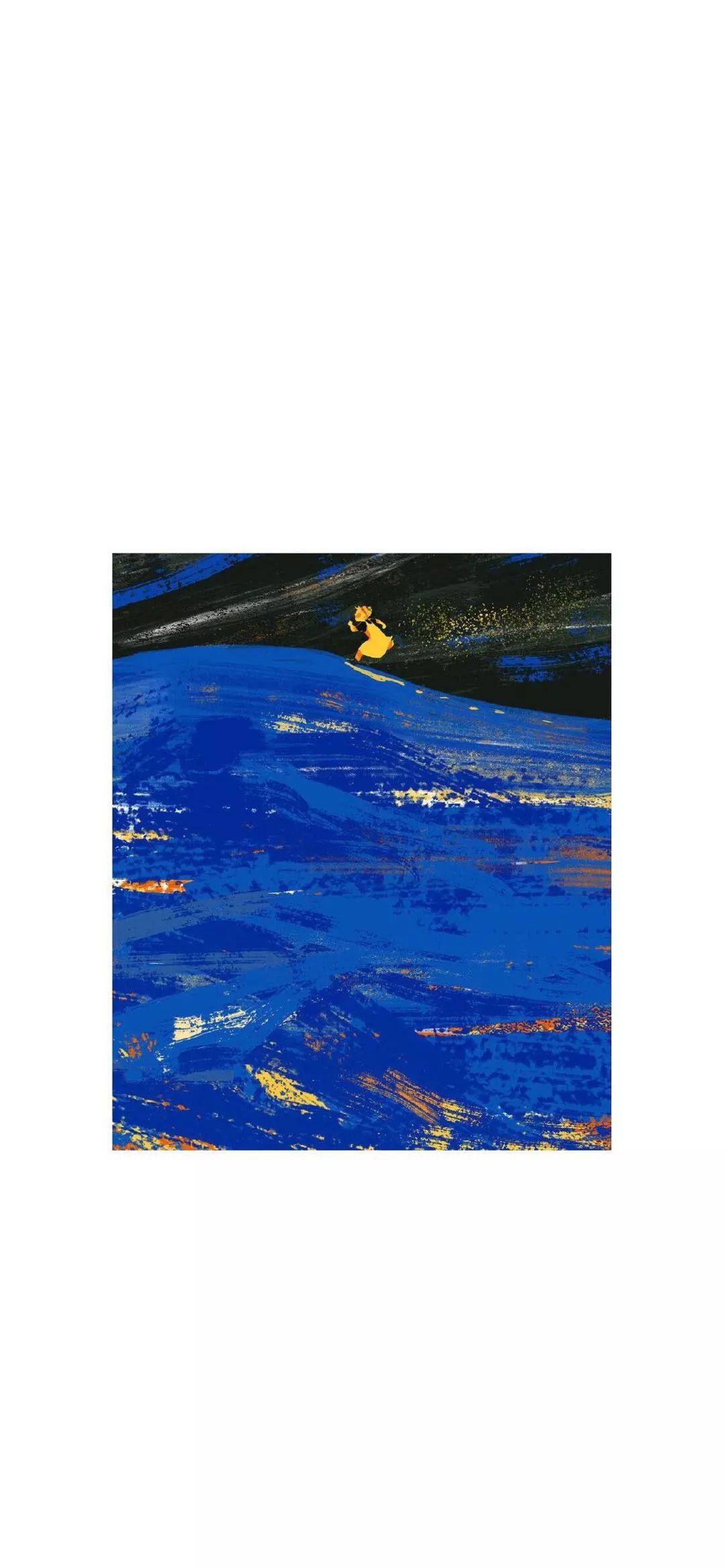

他一度认为自己早已对那些故去已久的事不再在意,可坐在窗前望着暮色初上的那从眼前、耳畔缓缓流淌过去的光景却过电影般唤回一幅幅在聚焦与失焦中看得不再真切的画幅。透过对面未封顶高楼的镜面中散逸而出的鎏金、殷红,裹着雾气的阴翳,衬着明灭不定的雪花、雨滴或是劈劈啪啪毕毕剥剥落在窗外的雪粒,如梦似幻,像第一次将双目放在万花筒上。他却记不清那第一次是在什么时候。云被晚霞浸染,红中透紫,像粉色的棉花糖,在空中缓缓挪移。郑州的天空不知怎的,让他总觉得不如北京那么高远。站在操场上,更多的时候是坐在草坪中央望向天空的日子如今恍若隔世般悠远,这些年他不再常常想起那段时间,偶尔回忆,也总是觉得难以看得真切。

他不再读诗了,离开了课堂的语境与对阿霜的憧憬,这一切烟消云散得比什么都更快一些。说到底,他自己才是最有畏难情绪的那一个。“年少不识愁滋味”,那个时候他自己是不是也这么自我安慰来着?那么什么时候才是真的年少呢?封存在语词与断想之中,再滴上一滴树脂,最终凝为名为“过去”的琥珀?“过去”总是这么光彩透亮,令人忍不住在手中把玩欣赏。那么未来呢?他什么时候不再思考这个词,是什么时候将它完全从自己的言说与念头中彻底剔除的?但他觉得谁也没有资格对他的“无未来感”嗤之以鼻,更别提指指点点说这说那,在某种意义上他的一切努力似乎都是在为了将这个失落已久的概念从马里亚纳海沟里打捞起来,如果他在某些时刻的确有过一些努力的话。

02

百无聊赖时的游手好闲不仅发生在现实生活,甚至在游戏里也一再重现。从利姆萨罗敏萨上层游逛到下层,在沉溺海豚亭点开一个个擦肩而过的冒险者名牌,绕着大水晶看别人用着自己没有的情感动作。一件件试穿他们身上的衣服,认真地记住再更认真地忘记。最后回到酒店旅馆打开幻化柜挑挑拣拣拼拼凑凑,结果一点也改变不了。他的审美与穿搭风格即便在这里也早已定型,所以在身边的人一次又一次洗澡更换人物体型的时候他还是那个万年不变的拉拉菲尔。所以你还能指望在被挑剔时,这样的他会做出怎样的改变吗?

在很多时候他甚至觉得猫区实在不比狗区强到哪里去,至少那个时候的红茶川大水晶旁会有从早到晚的演奏,摩杜纳相比之下总还是显得有些冷清。他想起刚转来的那些日子,上线的第一件事就是传送到黄金港,熟练地点两下水晶,跑一小段路,传到恒冰之地去吃一口凯西或者螃蟹,结果仍旧是什么都没有,他已经习惯了,所以花掉一千多万血汗钱狠心购入永远不存在的耳坠和指环,然后再也没进过优雷卡。那段时间他是怎么熬过来的?甚至博兹雅的晶块都是自己一个人打完的。How pathetic!如今回望,他一定会忍不住感叹一句。那些发光闪耀的武器真的就那么重要?还是他只不过想用一种最为廉价的方式让自己沉浸在虚无缥缈的幻想?结果他为此赔上了自己的未来,一次又一次,至少,在外人看来事情就是这样。

所以他离开了。甚至虚拟世界也冷漠得令人难以忍受,可能更多还是无聊。那什么事情真的有趣?他开始怀疑,一件一件,细数过来却发现都无甚价值,无甚意义。“总不能放着有意义的事情不做而去认为所有事都无意义吧。”我小心翼翼地向他提醒,只换回他一个不置可否的苦笑。又一次进入昂萨哈凯尔的时候,远处天际的云在落日的余晖下被灼得火热,马上就要燃烧,抬眼望向窗外却还是阴沉,暮色尚未爬上枝桠。他坐在喜乐神威上,在复活点的高台待了很久,才最终一跃而下,那一把他打的是龙骑。

白银乡部队房的名字至今以那个人的名字命名,这是在删除一切联系方式之后少有的保留下的关于对方的痕迹。望着那三个字,他才真切地感受到原来对方已经如此深切地刻入自己生活的每一个印迹之中,再如何删汰也终归还是留有残余,现实世界并不存在强力删除和一件删档。对此他只能理解,也只能忍受。这也会是一个新常态,或许在以后的很长一段时间里有关对方的种种都还会在不经意中突然出现。进入房间,他走到楼下的温泉浴场,听着幽冥水底发呆出神。开起 RESHADE 之后光影变幻更加细腻,令他有些流连忘返。但空寂无人的东方浴缸却让他觉得有些冷清,是啊,一个人的部队房,一个人的温泉浴场,他不知道什么时候才能看到更多的角色进入这间房子,透过蒸腾的雾气,他想起第一个固定队的队友们,在一次提前下班之后,大家在一个队员的 L 房里蹦迪跳舞;绝亚的队友呢,在四面水幕的平台集合拍照。艾欧泽亚的日光透过东方纸窗照射到自己的人物模型上,盆栽翠绿透亮,只是少了悬浮的尘埃,这些细节让他意识到那些记忆与当下时刻的虚拟性。他下线,关上了电脑。

“当时装修的时候如果多考虑一些就好了。”

03

那些走在长安街以南的那片胡同里的日子里他还不曾觉得自己是在游荡,他在试着追溯另一种可能——与那个走在长安街上的自己所不一样的可能,空间的差异让他意识到一种分野:官方与民间。他甚至记不清第一次是在什么时候看到这两个词的,是那本自己从来没读完的陈思和的《中国当代文学史教程》还是哪篇名不见经传的论文?他只记得答辩的时候,敬老师问他有没有读韩东那篇《在民间》时自己的语焉不详。或许从来都没有做得很好,闫老师也不过更多是一种善意的鼓励?在无数次难以入睡的深夜,他也不止一次想过这样的可能。

相似的对话一次又一次重复,“那你为什么不读呢”,每一次他都会在心里问自己,但到了下一次一切都还是老样子。

“你为什么不读呢?”

那些没有读的书,那些早早买来却放在书架第二层吃灰的大部头/小开本著作,他耻于面对它们,一个个学者对名字报菜名般从眼前、心底、微张的口中飘过溜走,但他却是对这些名字背后的东西一无所知。

他该知道的。

那些天色尚好的初冬时日,他也曾信步走在这个可被称之为故乡的城市。只是所有的地方都早已面目全非,似是而非的故乡还能够称之为故乡吗,走在熟悉却又陌生的街道上,坐在仍按当年路线的行驶的公交车上,在许许多多与此类似的时刻他都曾怀疑过这一点。

“啊,故乡,哪里是我的故乡?”

在北京的时候,他总喜欢在熟悉的胡同里漫步,一遍又一遍走过,更多的时候独自一人,偶尔一两次有他在身旁。那是第一次见面,也是后来又一次见面。他们在前门的一个电影院看完《掬水月在手》然后沿着大栅栏走到北海,再从北海绕到后海,穿过整个后海之后在积水潭分别。我写过这一幕的,他们互相望着对方,笑着告别,车开的时候那个人还向后走来,想再看他一眼。想来也确实奇怪,有谁第一次见面会去看一部纪录片呢?更奇怪的是第二次见面他们看的还是纪录片——《一直游到海水变蓝》,看完之后他对贾樟柯大加痛斥,觉得自己为了一些无关痛痒与不断重复的作家访谈浪费了自己的钱,但对方却觉得余华像个有趣的小狗。古代文学和现当代文学,他很好地通过两部电影向对方介绍了自己的专业,或许也通过自己的态度介绍了自己某些方面的残忍与刻薄。

04

沿着小区对面的花园步道向南边走去,常年大门紧锁的养老院旁堆起一座土丘。爬上去的时候每一步都要找准落点,凭借鞋底与干枯的秋草之间的摩擦维持稳定,多少也需要弓着些身子,站稳之后重重地踩好下一步,更重要的是要注意落脚的位置是不是足够干净(看来文明城市的文明程度还不是很够)。站在坡顶四处望去,视线还是备受阻拦。眼前待拆平房的危墙与早已人去楼空的水泥楼面,可以望到铁丝拦网后院内的情况。房屋被城建挡板层层围住,多少年过去仍旧伫立在路旁。左手路边高架隔音护栏结束的尾段一辆辆汽车匆匆驶过,不时从镜面与车身上散射出日光,晃得人眼有些难受。身后来时的路与红砖楼砌成的养老院令人不寒而栗,整日价从未见过任何人在外走动,它孤处于环线高架与铁路之间,显得格格不入。右手边铁路职工的住宅楼是目之所及路西侧铁路旁唯一的高层建筑,从坡顶俯瞰,被土丘和养老院屋体阻挡的院墙终于浮现,黑色铁栅栏顶部加装铁丝扭成的针刺,一副生人勿近模样,倒是与院内的花坛与绿植形成鲜明对比。视线随着四分之一圆弧形的铁栅栏向前延伸,最终与老房子水泥墙面相切留下一个怪异的夹角,落叶遍布其间,覆盖着的一辆被损毁的电动车。

下雪天的夜里,他踩着路上一片又一片快凝结为冰的积水漫无目的地游荡。几个年轻人在一旁大片草坪上打雪仗,嬉笑的声音夹杂着欢乐的咒骂,让他觉得又回到在校园里的日子。但是上一次打雪仗是在什么时候呢?伴随着这个想法一同浮现的还有那些快被遗忘殆尽的面容,砸在身上然后爆开的雪球,没有功夫剃干净的胡须,黑框眼镜下因笑容眯成一条缝的双眼,还有爽朗的声音,在任何地方都十分突出的高高的身影。

他讨厌冬天,锂电池迅速缩水,任何电子设备都难逃物理定律的法则,右耳那只耳机率先停机,速度过快让他觉得有些难以接受。几年前的那个冬夜,从 livehouse 出来的他将老丁送到雍和宫旁的民宿之后开始往学校赶,手机表层的金属在室外寒冷的温度下向手心持续不断地传输寒意。最后 1%的电伴随标志性的提示音与熄屏在一瞬间赶跑了所有希望。在一眼望不到头的环线辅道上,他无助地奔跑,心里想的却是赶不上该死的门禁。担忧很快变成绝望,他该怎么办,甚至忘记了刚刚送老丁去的那个民宿的位置。啪,他踩碎了薄薄一层碎冰,气垫鞋落入水洼里,寒意立刻渗入透气网面。他觉得糟透了。为什么还等不到那个电话。

继续往前走去,土丘被积雪覆盖,但是一个又一个脚印宣告着它早已面目全非。顺着前人开辟的道路小心翼翼向上走,因为融化的水与松散的雪层,每一步他都像是快要滑倒,终于站上丘顶,他带上了连帽卫衣和羽绒服的帽子,两层裹得自己十分温暖,至少不再害怕不知何时会再袭来的冷风。那倒在落叶堆里的电动车如今被积雪覆盖,只有挂在车把上的挡风被露在外面。远处铁路上的探照灯生生刺眼,毫无暖意的光散落一地但还是照不到那辆电动车。他望着那个探照灯,想蹲下,最终还是放弃了。站在坡面上听完两首从左耳机播放的歌,他觉得心情好了一些。在走下坡面的时候电话来了,左耳机适时地宣告罢工,他现在只能在寒冷的夜里手持通话。只是下坡的每一步都更不容易稳定,他踩定的位置在另一只脚离地的时候总会向下滑上一段,他艰难地保持着平衡,然后接通了电话。

05

那些未能见面的冬夜,他总蜷在床铺上,当时还没有去掉床帘,只有这样的时刻他多少能够在室友面前保持一些体面。感到孤独是可耻的,觉得寂寞是不应该的,所有的先入为主的见解都能轻而易举攻破他的防线然后侵入脑髓。大一期末之后的夜里,他拒绝了来自学长的告白,那是他所收到的唯一一次。如果没有的话,是不是一切会变得好一点。他也不知道自己怎么能够如此决绝。那时他压根不懂什么是爱,甚至没感受过喜欢,更别提设想一段亲密关系,这些都是后来苦苦追寻之后才多少有些理解。这么想来是不是拒绝本身就不那么难以容忍,因为彼此的理解确实是如此相异,即便强行在一起又会有什么好的结果呢。但是理由呢,耽误学业?确实有些单纯得可笑了,长久的戕害就这么绞死了一段可能的爱恋,他当时却对此习焉不察。后来快要离校的时候他又找上已经毕业一年的学长,平平常常地闲聊,使他意识到这样做是毫无意义的,他在如何对待对自己有过好感的人?以一种什么样的心态?难道不应该为自己在需要安慰的时候找到曾伤害过的人而感到可鄙吗?一连串问题让这次回访重回不了了之。第一次,他意识到这些问题是重要的。但就像永远也难以抵抗抽卡上头的那股子劲,在后来类似的时刻他还是无法每次都忍住寻求的冲动,这更让他觉得自己的虚伪和道貌岸然。

在对方选择永远离开的那个下午,他坐在床上望着被帘子半掩的落地窗,日光刺得他生冷心寒。但他已经不再是几年前为了一个人而轻易失声痛哭的那个自己了,只是忧伤仍在体内发酵逸散,渗入毛细血管的每一个细胞,他始终难以抵挡,只能任凭自己沉浸在一部又一部电影之中,随之歌哭唱笑。每一次脱离爱恋对他而言都像是一次刮骨疗毒,他无法否定自己永远难以忘怀,也无法否定即便已经转身离去却还是期待能够重逢,一次又一次印记都刻在脑海之中,随时随地都可能飘逸而出,成为回想与联系的一部分。正像窗外余晖下的云,摄录之后,便永远难忘。